新しい、今の時代の音楽を追いかけながらも、どうしても懐かしさのある、過去の音楽にも耳を傾けてしまうぼくだが、そんな中で、すっかり忘れていたミュージシャンに出会うことが、案外よくある。

このロニー・ナイトもそんなひとり。彼と初めて出会ったのは、もうかれこれ30数年前になるだろうか。

原宿の竹下通りに「メロディーハウス」というレコード屋があり、渋谷の道玄坂途中の路地を入ったいわゆる「百軒店」界隈の片隅に「ブラックホーク」というコーヒーハウスがあった頃のこと。

その頃のぼくは、そういう店に行くことはあっても、そこに並べられているレコードや、店に流れてる音楽とかに、それほど興味があったわけではなかった。

友人との待ち合わせとか、ほかの買い物とかの途中に立ち寄るくらいの感じだった。メロディーハウスは、主にアメリカン・ロックやフォークなどのレコードが中心だったし、ブラックホークももっぱらフォークが流れていた。両方の店の店主と顔見知りで、気軽にそこの場にいやすい雰囲気があったのも、たまに立ち寄る理由だったのかもしれない。特に、ブラックホークの店主は、当時「ニュー・ミュージック・マガジン」で執筆もしていた松平さんという人で、アメリカン・フォークからイギリスのトラッドまで幅広い守備範囲の熱烈な音楽ファンで、その文章はぼくにはまるで知らない国のお伽話を読んでいるような感覚にさせる、自分の聴いて来た音楽の世界とは、別の世界の物語のようなものに思えたりした。

ロニー・ナイトのことを耳にしたのが、その辺りだということは何となく覚えているんだが、具体的な記憶はハッキリしない。何しろ、その頃のぼくの好みはもっとハードなロックばかりで、アメリカものやフォークなんて話題になったものをチョロッと聴くくらい。おかげで、その後になって、そのへんのモノを聴こうと思った時に随分と苦労した。何から聴いたらいいのか、とか、どういうアーティストがいるのか、とか、もちろん、どんなレコードがあるのか、など手探り状態で、いろいろな人から情報を集めたり本を読み返したりした。

ロニー・ナイトの印象はそれでも記憶の中でわりと鮮やかで、ジェームス・テイラーやバート・ヤンシュのようなギタリストで、地味だけどとても味わい深い歌を歌うシンガー&ソングライターだというイメージがこびりついている。まさにギターをつま弾きながら淡々と歌うシブいミュージシャンというイメージ。

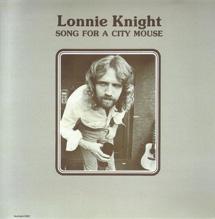

その彼と再会したのは、ほとんど偶然の出来事で、VIVID SOUNDのリリース予定などの載っているカタログをもらったことで、さらにHPも見たりしているうちに、「VIVIDってこんなのも出してたのか!?」という事実を知り、そこの「BIG PINK」というシリーズが、まぁ、実にマニアックで、そういえばこんなのいたよな、とか、こんなバンドあったっけ?みたいな驚きの連続空間にハマり、そこで「サンプル下さいな」と言ったらキチンと送られて来て、数枚の中に、見覚えのあるジャケットがあって、それがロニー・ナイトのセカンド(75年)の『Song For A City Mouse』(VSCD-2223)

だったのだ。

嬉しいことにもう1枚のデビュー・アルバム(74年)もあって、その『Family In The Wind』( VSCD-2222)

も即聴いたのだが、甲乙付け難いほど素敵な作品だった。

強いて言うなら、デビュー作の方が、よりアコースティックでジンワリと心にしみ入るような味わいの造りといったところかな。セカンドは基本的にバンド・サウンドがバックになっているので表現がいくらか多様にも思える。しかし、両者ともが、ロニー・ナイトという決して有名ではないけれど、聴くに値するだけの内容であることは言うまでもない。

特に、これからの秋とか冬の季節に、物思いにひとりふけりつつ耳を傾けるのにはこれほどうってつけの作品、音楽はない。温かく穏やかで素直に心の扉を叩いてくれること請け合いだ。

ここから、あなたの音楽の新たな旅が始まることになれば幸いだし、ぼくとあなたの気持ちがここで繋がって、ぼくのことをまた少しでも分かってもらえたら、これに勝る喜びはない。音楽は会ったことのない人々を結びつける役目も持っているのだ。それがまた音楽のマジックのひとつなんだけどね。